Gemeinschaft der Gleichheit? Die Entstehung europäischer und nationaler Antidiskriminierungsnormen vor dem Hintergrund rechtlicher, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in Frankreich und Deutschland 1944–1994

Promotionsvorhaben

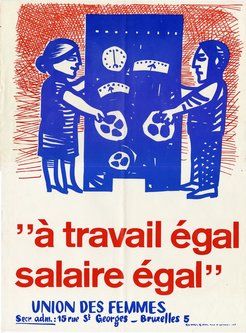

Im Vergleich zu Kompetenzen, die der Europäische Union klar zugeordnet sind, mag es sich bei der Sozialpolitik um einen weniger greifbaren Bereich des EU-Rechts handeln; zugleich ist sie aber ein wesentliches Element sozialer Kohäsion. Das EU-Arbeitsrecht etwa kann trotz oder gerade wegen der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten als Exempel für andere Gebiete der europäischen Rechtsintegration herhalten. Schließlich sind heute weite Teile der nationalen Arbeitsrechtsordnungen von europarechtlichen Regelungen betroffen. Das Forschungsprojekt untersucht mit dem Schutz vor Diskriminierung Teilaspekte des Arbeitsrechts und fragt danach, wie er sich unter internationalen und nationalen Einflüssen entwickelte und inwiefern das europäische Primär- und Sekundärrecht die nationalen Rechtsgrundlagen für die Entgeltgleichheit und die Gleichbehandlung von erwerbstätigen Frauen und Männern prägte.

Die bisherige Literatur rahmt das europarechtliche Arbeits- und Sozialrecht als Entwicklung von einem Instrument funktionaler Integration zwecks Verwirklichung des Binnenmarkts hin zu einer werteorientierten Reifung der EU. Im Gegensatz zu den vorwiegend auf die Rechtsauslegung und -fortbildung durch den EuGH fokussierten Ansätzen, wird der arbeitsrechtliche Diskriminierungsschutz nun in den rechts-, wirtschafts- und sozialpolitischen Kontext zweier Mitgliedstaaten und in institutionelle Diskurse eingeordnet. Anhand des europäischen Rechtsentwicklungsprozesses sowie der politischen Debatten in den französischen und deutschen Gesetzgebungsprozessen wird dargelegt, welche Rolle mitgliedstaatliche Motive, Akteure und Institutionen in der Herausbildung juristischer Normen gespielt haben und wie sich Europas Rechtsentwicklung in beiden Ländern ausgewirkt hat.

Die hier beschriebene Arbeit versteht sich als Teil der Debatte um die europäische Integration durch Recht, indem sie die Wechselwirkung nationaler und europäischer Antidiskriminierungsnormen anhand der Gesetzgebungsdiskurse untersucht und historisch einordnet.